Der folgende Beitrag ist als eine Art Doppel-Replik zu verstehen, die sich sowohl auf die am Montag erschienene und fehlerhafte Betrachtung zu geschlechtergerechter Sprache in der Schweiz als auch auf den jüngsten Antrag der Liberalen Hochschulgruppe Greifswald, das Landeshochschulgesetz zu entgendern, bezieht.

Sprachleitfäden, politische Korrektheit & der Kampf um den Zipfel

In Greifswald geht wieder die Angst vor der Entmannung um. Diesen Eindruck vermittelten zumindest die letzten schriftlichen Verlautbarungen von Patrick Kaatz, Vorsitzender der Liberalen Hochschulgruppe (LHG), und Torsten H. (JU), seines Zeichens freier Lokalreporter bei der Ostsee-Zeitung.

In der sich anschließenden Betrachtung schwadronierte er darüber, dass „wir Männer“ den „ersten Trend der Erneuerung […] ganz gut überstanden“ hätten – gemeint sind das in der Schriftsprache verwendete Binnen-I und das Gender-Splitting, wie es zum Beispiel in der Form ‚Schülerinnen und Schüler‚ praktiziert wird.

Mittlerweile bekomme der politisch korrekte Sprachgebrauch allerdings eine neue Qualität:

Denn seit 2009 gibt es in der Schweiz einen „Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren“. Der Höhepunkt in diesem Jahr: Die Schweizer Stadt Bern gibt einen „Sprachleitfaden für die Stadtverwaltung“ heraus. Mitarbeitergespräch, Fußgängerstreifen oder Führerschein – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bern dürfen diese Wörter nicht mehr verwenden. Stattdessen heißt es jetzt: Fahrausweis, Zebrastreifen oder Beurteilungsgespräch. All das wäre noch zu ertragen, doch die Schweizer Entmannung unserer Sprache geht weiter: Worte wie „Vater“, seien zu geschlechtsspezifisch. Besser ist, man schreibe „Elternteil“ oder „Elter“.

Torsten H. hat soviel Angst vor der politisch überkorrekten Gender-Diktatur, dass er es nicht einmal gewagt hat, einen Blick in die beiden Leitfäden zu werfen, die er zitiert. Anders lassen sich die im Artikel zusammengeschriebenen Falschinformationen nicht interpretieren. Dabei hätte es nur einer kurzen Online-Recherche bedurft, diesen Beitrag inhaltlich korrekt zu gestalten.

Gendern hat inzwischen Geschichte

Bereits 1994 hat der Gemeinderat der Stadt Bern beschlossen, alle Direktionen anzuweisen, „die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter in sämtlichen Schriftstücken der Stadtverwaltung konsequent zu verwirklichen„. Das ist modern angesichts der Tatsache, dass in der Schweiz das Frauenwahlrecht erst 1971 eingeführt und im Ausnahmefall des Kantons Appenzell Innerrhoden sogar erst 1991 wirksam wurde.

Eine Vorreiterrolle hat die Schweiz damit allerdings nicht, denn schon seit den Siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden in Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, Frankreich, den USA und in Deutschland Kommissionen für die Formulierung frauengerechter Berufs-, Dienstgrad- und Titelbezeichnungen eingesetzt. Die UNESCO veröffentlichte ihre Guidelines on Gender-Neutral Language und das Ministerkomitee des Europarates verabschiedete 1990 die Empfehlung On the Elimination of Sexism from Language.

Die Zielgruppen dieser Leitfäden und Richtlinien sind alle Personen, die professionell und offiziell geschriebene und gesprochene Sprache produzieren, die – ob im Kindergarten, an der Schule oder an der Universität – Sprache lehren und die in den Medien, in der Verlagsarbeit und anderswo Sprache verbreiten.

Gisela Klann-Delius benennt in Sprache und Geschlecht (2005) vier Bereiche sexistischen Sprachgebrauchs: erstens die explizite Nichtbenennung von Frauen, zweitens die Darstellung von Frauen in Abhängigkeit vom Mann, drittens die Darstellung von Frauen in ihren traditionellen Rollen mit sogenannten „typisch weiblichen Eigenschaften“ und Verhaltensweisen und schließlich viertens die herablassende Behandlung und Degradierung durch abwertende Sprache.

Doing Gender Fair — ein Leitfaden

Zurück nach Bern. Dort wurde 1996 erstmals ein Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren im Deutschen herausgegeben, der 2009 zum zweiten Mal aufgelegt wurde. Die Veröffentlichung ist also bereits 13 Jahre älter als uns Heil glauben machen will. Auf den 192 Seiten werden viele sehr dienliche Hinweise und Hilfestellungen gegeben, mit denen sich ein als gender fair charakterisierbarer Sprachgebrauch realisieren lässt. Hier werden auch geschlechtsabstrakte Personenbezeichnungen aufgeführt:

Üblicherweise haben Personenbezeichnungen im Deutschen eine geschlechtsspezifische Wortbedeutung: Ihr grammatisches Geschlecht (Genus) und ihr natürliches Geschlecht (Sexus) stimmen überein (‚Der Vater‘ und ‚der Lehrer‘ bezeichnen Männer, ‚die Mutter‘ und ‚die Lehrerin‘ bezeichnen Frauen). Daneben gibt es einige Personenbezeichnungen, die zwar ein grammatisches Geschlecht, aber keine geschlechtsspezifische Wortbedeutung haben. Ihr grammatisches Geschlecht ist willkürlich, hat also keinen Bezug zum natürlichen Geschlecht. Deshalb können sich diese Personenbezeichnungen unabhängig von ihrem grammatischen Geschlecht sowohl auf Männer als auch auf Frauen beziehen. Sie sind geschlechtsabstrakt.

Dieser theoretischen Einführung folgen einige konkrete Beispiele wie ‚die Person‘, ‚der Mensch‘, ‚der Gast‘, ‚das Opfer‘, ‚die Geisel‘, ‚die …-hilfe‘ (Haushaltshilfe, Aushilfe), ‚die …-kraft‘ (Führungskraft, Lehrkraft, Hilfskraft, Putzkraft), ‚die …-person‘ (Führungsperson, Vertrauensperson, Magistratsperson, Fachperson …), ‚der Elternteil‘ und schließlich das von Torsten Heil aus der falschen Publikation (nämlich gerade nicht dem Sprachleitfaden für die Stadtverwaltung) zitierte ‚elter‚, dessen eingeklammerter Hinweis ’sehr selten‘ natürlich unterschlagen wurde.

Außerdem werden in diesem Leitfaden die Vor- und Nachteile geschlechtsabstrakter und geschlechtsneutraler Bezeichnungen diskutiert und entsprechende Verwendungsvorschläge unterbreitet.

Der 2010 erschienene Sprachleitfaden für die Stadtverwaltung ist übrigens aus dem Aktionsplan zur Gleichstellung von Frauen und Männer in der Stadt Bern entstanden. Er soll die Stadtverwaltung bei der Umsetzung des Grundsatzes der diskriminierungsfreien und geschlechtergerechten Kommunikation unterstützen und ist Teil des Berner Kommunikationskonzepts, an dessen Grundsätze sich der Gemeinderat und die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung bei der Kommunikation halten sollen und die über diskriminierungsfreie Kommunikation weit hinaus gehen, da sie noch viel mehr Aspekte als nur Geschlechtergerechtigkeit beinhalten.

Spottschrift in gewohnt herablassender Tonalität

Torsten H. beendet seine Spottschrift, in der von den Veröffentlichungszeiträumen über die zitierten Quellen, den Dekontextualisierungen und dem offensichtlichen Fehlen des entsprechenden Hintergrundwissens eigentlich alles schiefgegangen ist, was von einem Journalisten erwartet wird, mit der gewohnt herablassenden Tonalität der Greifswalder Lokalredaktion – „Kleiner Hinweis: Gleichberechtigung ist nicht identisch mit Geschlechtslosigkeit„.

Ohne das sprachschöpferische Engagement der feministischen Linguistik würden Frauen heutzutage wohl noch immer zum Kaufmann – vielleicht auch zum weiblichen Kaufmann – ausgebildet; nicht zur Kauffrau.

Es geht nicht darum, Geschlecht abzuschaffen, sondern dessen Unsichtbarmachung zu beenden. Denn Sprache wird nicht nur von unmittelbarer Realität geformt, sondern umgekehrt bestimmt und verändert sie unsere Wirklichkeit. Die Frage ist also, wem eigentlich unser vor Patriarchalismen strotzendes Sprachsystem gehört.

Liberale Hochschulgruppe beantragt „Entgenderung“

Unlängst äußerte sich auch die Liberale Hochschulgruppe aus Greifswald zum Thema geschlechtergerechte Sprache und schlug eine Art Entgenderung des Landeshochschulgesetztes Mecklenburg-Vorpommern vor, in dessen aktueller Fassung die beide Geschlechter ansprechenden, doppelten Formulierungen verwendet werden. Sie sollen gestrichen und durch die Nennung eines Geschlechts ersetzt werden.

Patrick Kaatz, Vorsitzender der Liberalen Hochschulgruppe, zitiert sich in der von ihm geschriebenen Pressemitteilung zum Thema selbst und argumentiert gegen die geschlechtergerechte Überfrachtung von Gesetztestexten:

„Ein Gesetz ist das Werkzeug eines Juristen. Überflüssige Wendungen erschweren, insbesondere für Laien, den Umgang mit dem Gesetzestext. Wir verzieren doch auch nicht die Werkzeuge eines Zimmermannes.“

Um den Gleichberechtigungsgedanken nicht völlig aus dem Gesetz zu verbannen, solle zu Beginn mitgeteilt werden, dass die gewählte Form alle Geschlechter umfasse. Diese Lösung wird generisches Maskulinum genannt. Hierbei wird also jedes Mal die maskuline Form verwendet, die aber ausdrücklich alle Geschlechter miteinbeziehen soll.

Das mag theoretisch funktionieren, in der Praxis wird es hingegen komplizierter und Studien zeigten, dass das generische Maskulinum bei den Rezipienten Erwartungen in Richtung geschlechtlicher Männlichkeit auslösten – eine neutrale Bezeichnung wirkt anders.

(Foto: arfism)

Schon 1990 wurde übrigens der Bericht Maskuline und feminine Personenbezeichnungen in der Rechtssprache von der interministeriellen Arbeitsgruppe Rechtssprache vorgelegt, dessen Empfehlung 1993 vom deutschen Bundestag beschlossen wurde. Darin wird unter anderem ans Herz gelegt, „auf die Verwendung des generischen Maskulinums in der Amtssprache ganz, in der Vorschriftensprache so weit wie möglich zu verzichten, wenn Gründe der Lesbarkeit und der Verständlichkeit dem nicht entgegenstehen (Deutscher Bundestag, Drucksache 12/2775).

Wäre nicht das generische Femininum eine Lösung?

Im konkreten Antrag der LHG findet sich noch ein Satz, mit dem die Liberalen progressiv und trotzdem pragmatisch an die Gesetzesänderung treten könnten: „Auf welche [sic!] Geschlecht hierbei abgestellt wird, bleibt dem Gesetzgeber überlassen„. Ein generisches Femininum, also die grundsätzliche Verwendung der – alle Geschlechter einbeziehenden – femininen Formulierung im Landeshochschulgesetz, wäre zwar ein starkes Signal, ist aber letztlich ähnlich problematisch wie sein maskulines Pendant.

Da Ästhetik für Gesetzestexte ohnehin zweitrangig ist, schlage ich die schrecklich aussehende Unterstrich-Lösung (z.B. Studienbewerber_Innen) vor, die sich von den beiden generischen Varianten dadurch unterscheidet, dass sie nicht auf einer angenommenen Zweigeschlechtlichkeit fußt, sondern explizit auch alle (Zwischen)Geschlechter miteinbezieht.

Statt eine Entgenderung offizieller Texte zu fordern, wäre es darüberhinaus für die Sache der Geschlechtergerechtigkeit viel dienlicher, wenn sich die LGH zum Beispiel darum kümmerte, dass endlich auch die letzten Formulare der Universität geschlechtergerecht formuliert würden, wie zum Beispiel die Datenschutzbelehrung der Uni-Angestellten.

Ist bei den Liberalen schon Wahlkampf?

Patrick Kaatz wäre natürlich nicht Patrick Kaatz, beendete er sein Statement nicht mit einer entsprechenden Polterei:

„Grundsätzlich steht die LHG einem vorgeschriebenen „Gendern“ (Verwendung von jeweils beiden Geschlechtern beim Schreiben oder Sprechen) ablehnend gegenüber. Ein solch massiver Eingriff in die menschliche Individualität erinnert an das „Neusprech“ in George Orwells „1984“. Auch dort wurde mittels Sprache versucht, Ideologie in den Menschen zu verankern. „

Hier sei nochmals an die wortschöpferische Kraft der geschlechtergerechtigkeitsinteressierten Linguistik verwiesen, die sich schon durch diese Produktivität grundlegend von der reduktionistischen Intention des Orwellschen Neusprech unterscheidet. Ob der verordnete Abbau struktureller Diskriminierungen als ideologisch motivierter und „massiver Eingriff in die menschliche Individualität“ oder der LHG-Antrag eher als vorwahlkämpferisches Gebell liberaler Freigeister, die einmal tüchtig auf den Putz hauen wollen, zu verstehen ist, sei jeder selbst überlassen.

Gespannt sein dürfen wir jedenfalls auf die Reaktion der Liberalen Hochschulgruppe, wenn der Antrag vom StuPa nicht angenommen wird, denn eine Null-Toleranz-Position gegenüber Gender-Formulierungen im Landeshochschulgesetz wird bereits angekündigt: „Eine solche Beeinflussung wird durch Liberale nicht toleriert werden“.

*Update* 02.12.2010

Wie sich dann sehr schnell herausstellte, hat Torsten H. seinen Text gar nicht selbst geschrieben oder recherchiert, sondern stattdessen fast wortgleich aus dem Magazin der Süddeutschen Zeitung übernommen, mehr dazu hier.

____________

Über den Antrag der LHG ärgerten sich auch die jungen Grünen und veröffentlichen ebenfalls einen eigenen Artikel dazu.

Da ich auf dem Fleischervorstadt-Blog das Binnen-I und den Unterstrich aus sprachästhetischen Gründen nicht verwende, sondern inzwischen relativ willkürlich zwischen generischem Maskulinum und Femininum wechsle, sei darauf hingewiesen, dass diese Formulierungen alle Menschen einschließen sollen.

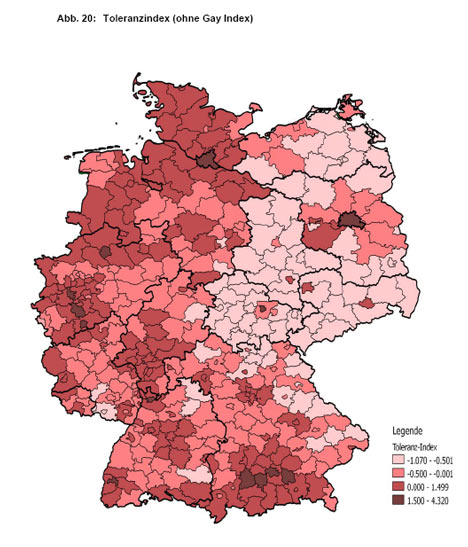

Technologie und Talente ausblendend, soll an dieser Stelle insbesondere auf den Toleranz-Index etwas ausführlicher eingegangen werden. Er setzt sich gleichgewichtet aus dem – mit Daten der Künstlersozialkasse errechneten – Bohemian-Index (KSKler/Erwerbstätige) und einem Integrationsindex, welcher aus dem Ausländeranteil der Bevölkerung und den Wahlerfolgen rechtsextremer Parteien bei der Europawahl 2009 abgeleitet wurde, zusammen.

Technologie und Talente ausblendend, soll an dieser Stelle insbesondere auf den Toleranz-Index etwas ausführlicher eingegangen werden. Er setzt sich gleichgewichtet aus dem – mit Daten der Künstlersozialkasse errechneten – Bohemian-Index (KSKler/Erwerbstätige) und einem Integrationsindex, welcher aus dem Ausländeranteil der Bevölkerung und den Wahlerfolgen rechtsextremer Parteien bei der Europawahl 2009 abgeleitet wurde, zusammen.